Per un pittore non vi ha forse luogo in Toscana così acconcio ed opportuno quanto Camaldoli per ritrar la natura dal vero. Abate Francesco Fontani (1748-1818)

Nella ricorrenza della Giornata Internazionale delle Foreste, istituita il 21 dicembre 2012, con risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mi piace ricordare l’abate fiorentino Francesco Fontani (1748-1818) che nel suo Viaggio pittorico della Toscana, edito nel 1801, descrive il bosco di Camaldoli indicandolo come luogo adattissimo per un pittore che voglia ritrarre dal vero la natura: ”Per un pittore non vi ha forse luogo in Toscana così acconcio ed opportuno quanto Camaldoli per ritrar la natura dal vero, e nel suo bello, in mezzo a quell’orrore che ne riveste i contorni. Un’assai spessa e continuata abetina interstiziata talora da una selva d’altre piante congeneri, regolare ed amena forma il bello di tutto questo estesissimo bosco, utile assai alla provincia cui appartiene e che somministra una gran parte della ricchezza ai monaci che ne sono i proprietari”.

L’autore evidenzia la preponderanza di abeti che nei secoli i monaci hanno coltivato con cura sia perché la pianta, con la sua forma allungata guarda verso il cielo ed è pertanto simbolo di ricerca spirituale, sia perché i fusti alti e dritti hanno rappresentato una riserva economica di grande valore per la comunità monastica che li ha commercializzati sia nello Stato Pontificio, sia in Toscana dove sono stati utilizzati anche come alberi maestri dalle flotte navali di Pisa.

A corredo di questa descrizione, nel libro del Fontani, è presente un disegno ad acquatinta del livornese Antonio Terreni, attivo a Firenze nella seconda metà del secolo XVIII, il quale coglie l’ingresso al bosco nel punto in cui il torrente Archiano, che nasce presso l’Eremo, giunge presso il cenobio di Fontebuono. Il disegno raffigura il torrente di dantesca memoria (Purgatorio, Canto V, 94-96) e il bosco misto formato non solo da abeti ma da più varietà di specie arboree che rappresentano la ricchezza della natura con la sua biodiversità.

La tradizione monastica d’Occidente ha sempre avuto un rapporto armonico con i boschi che i monaci hanno trasformato dallo stato selvatico in vere foreste dove la mano dell’uomo ha contribuito a qualificare le piantagioni erboree ed arboree secondo criteri simbolici ed esigenze alimentari, curative ed economiche. E’ detto già nel Liber Eremitice Regule di Rodolfo II, priore di Camaldoli, vissuto a metà del secolo XII:“Tu/monaco meditando le verità eccelse, contemplando le cose celesti, diventerai come un abete, slanciato in alto, denso di fronde, rigoglioso di verde”; poesia e spiritualità per incanto del mondo naturale; e ancora sono presenti altre simbologie relative ai sette alberi di biblica memoria secondo il commento allegorico di Rodolfo II: si tratta dei sette alberi del profeta Isaia (41,19) – nella solitudine potrai diventare tu stesso un cedro, albero dal frutto pregiato, di legno incorruttibile, di profumo gradevole, essendo fecondo nelle opere, eccellente nella castità … potrai diventare anche un’utile acacia, cioè un arbusto salutare e pungente, adatto alle siepi … per saper pungere e correggere i vizi tuoi e degli altri … riuscirai a diventare anche un mirto pianta dalle virtù sedative e moderanti, facendo ogni cosa con moderatezza e discrezione, per non apparire troppo giusto o troppo remissivo …. Meriterai anche di essere un olivo, albero simbolo di pietà e pace, di gioia e di consolazione, per allietare col tuo olio il volto tuo e degli altri … non disprezzare neanche di essere un olmo, albero che non è lodato perché alto e ricco di frutti, ma è pur sempre utile come sostegno … inoltre non trascurerai di essere un bosso, pianta che non cresce troppo in alto ma che non perde facilmente il suo verde … Tu dunque sarai cedro per nobiltà di sincerità e santità, acacia per puntura di correzione e penitenza, mirto per discrezione di sobrietà e temperanza, olivo per gioia di pace e di misericordia, abete per altezza di meditazione e sapienza, olmo per opera di sostegno e pazienza, bosso per modello di umiltà e perseveranza”. (Consuetudo Camaldulensis, pp.71-73)

Ma si deve anche a Carlo Beni nella Guida del Casentino del 1881, una riflessione approfondita sulle foreste camaldolesi il cui valore rimane incontrastato: ”Tutti gli uomini di cuore hanno provato una simpatia naturale per le foreste e nessuno che sia di spirito colto e d’animo gentile può passeggiare per una foresta senza che la foresta gli parli. Ma per intendere quel misterioso linguaggio della natura bisogna ammirarla in uno di questi suoi maestosi recessi …”.

Il casentinese Carlo Beni riesce a cogliere la maestosità del bosco di Camaldoli, oggi parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, luogo che parla al cuore degli uomini, capaci di ascoltare e trasmettere un messaggio di grande empatia per tutti gli uomini. E se le abetine sono state nei secoli l’orgoglio della comunità monastica camaldolese che le ha sapute mantenere e salvaguardare, sono i castagneti da frutto e il bosco misto che conservano e custodiscono la biodiversità e l’incanto della natura.

Tra i castagneti, in località Metaleto, è possibile incontrare un vecchio castagno detto Miraglia, plurisecolare pianta che prende nome dalla contessa Elena Mazzarini, moglie del commendatore Nicola Miraglia che alla fine dell’Ottocento fu Direttore Generale del Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio (Registro Storico della Foresta Inalienabile di Camaldoli dal 1871 al 1912 – manoscritto conservato nell’archivio dell’U.T.B. di Pratovecchio).

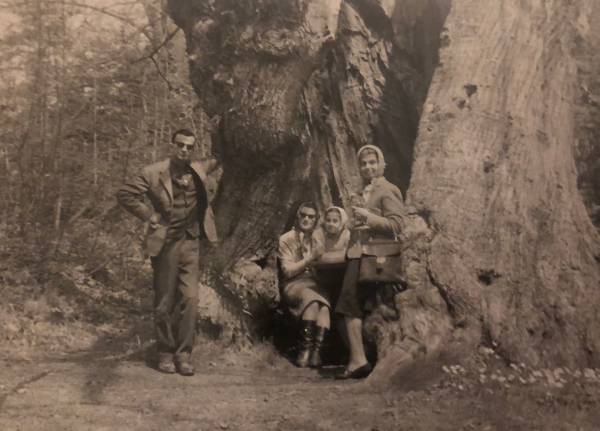

Si tratta di un vero e proprio monumento della natura così apprezzato dalla contessa Elena che trascorreva parte dei suoi pomeriggi all’interno della spaccatura del castagno intenta a ricamare. In quella spaccatura del tronco trovavano, quale luogo ideale per la meditazione, rifugio anche i monaci eremiti come si evince da alcune foto che risalgono ai primi decenni del secolo XX. Imponenti sono le dimensioni del castagno: l’altezza raggiunge i 22 mt. e la circonferenza 880 cm, che è la maggiore tra quelle degli alberi del Parco. Non ben identificabile è invece l’età della pianta poiché l’analisi del diametro e dell’altezza stabilirebbe 500 anni, tuttavia oltre un secolo fa il Registro storico della foresta, attribuiva alla pianta circa 200 anni, quindi ad oggi sarebbero complessivamente 300. L’albero è ritenuto il più grande esemplare di castagno della Toscana ed è stato definito uno dei più spettacolari patriarchi vegetali dell’Appennino. Il castagno presenta un’apertura longitudinale di circa 10 m e profonda 1,5 m nella parte bassa, così grande da ospitare al suo interno più persone.

Per questa giornata dedicata alle foreste ho avuto occasione di incontrare gli eredi della famiglia Miraglia, i fratelli Nicoletta e Luca che mi raccontano dei loro bisnonni Nicola ed Elena. Nel 1864 fu nominato Capo Ufficio della Segreteria del Consiglio Forestale presso il Ministero dell’Agricoltura Industria e Commercio a Torino e quindi agli inizi del 1866 Capo di Sezione presso lo stesso Ministero del quale, nel 1877 divenne Direttore Generale. Dimostrò competenza in ordine alla gestione delle foreste e anche sui vitigni. Quando la capitale del Regno fu spostata da Torino a Firenze, nel settembre 1864 anche Miraglia passò in Toscana e proprio in quegli anni ebbe modo di visitare il Casentino e le sue foreste; nella vallata ebbe modo di acquistare un terreno nei pressi di Pratovecchio dove fece costruire una villa detta di Bellosguardo, in stile toscano. Nel 1876 a Bologna sposò Elena Mazzarini ed ebbero tre figli, Luigi, Egidio e Giuseppe. Durante i soggiorni a Pratovecchio la famiglia raggiungeva spesso Camaldoli e si racconta che la contessa Elena amasse trascorrere del tempo all’interno della cavità del castagno, ricamando: va infatti ricordato che nell’Esposizione artigiana, industriale ed agricola del circondario di Lugo (Paese d’origine di Elena) promossa nel 1870 Elena ottenne un primo premio, avendo presentato “un fazzoletto e cartella ricamata”.

Nel corso dei soggiorni casentinesi, Nicola Miraglia ebbe modo di conoscere il selvicoltore boemo Carlo Siemoni nome italianizzato di Karl Siemon. Dati gli ottimi rapporti che intercorrevano tra il Granducato di Toscana e l’Austria, nel 1837 Siemon fu mandato dal Granduca Leopoldo II di Toscana ad amministrare le Foreste Casentinesi e qui l’ingegnere forestale si distinse per le importanti innovazioni nel campo della selvicoltura. La conoscenza tra le due famiglie portò nel 1880 ad un matrimonio fra Egidio Miraglia, uno dei tre figli di Nicola e Giulia Siemoni.

Ritornando al castagno possiamo dire che è stato per suggerimento di Fabio Clauser, il decano della ricerca forestale, padre della Riserva integrale di Sasso Fratino, che al castagno di Metaleto fu aggiunto il titolo di Miraglia, cognome con il quale è oggi conosciuto.

L’inedita fotografia che i pronipoti di Nicola Miraglia mi hanno concesso di pubblicare, mostra i componenti della famiglia Miraglia presso il famoso castagno che in qualche modo è entrato a far parte della loro famiglia.

Nicola visse negli anni in cui Emma Perodi scriveva e pubblicava Le novelle della nonna e dai documenti relativi alla scrittrice toscana si evince come la sua famiglia fosse in stretti rapporti con i Siemoni, valga l’esempio di una lettera che la Perodi invia a Giovanni Carlo Siemeoni, figlio di Karl, nel 1901 per raccomandargli il nipote Lorenzo Senni (Emma Perodi. La vita attraverso le lettere. A cura di F. Depaolis e W. Scancarello, Ed. dell’Assemblea, Regione Toscana,2019, p.167n).

Anche la Perodi deve essere rimasta affascinata dal vecchio castagno che ricorda in una sua narrazione Lo sposo di Oretta: ”Leone … s’internò nei boschi e costì, a voce alta, si diede a sfogare il suo dolore. Mentre parlava, sentì una voce umana uscire dal tronco di un vecchio albero di castagno … e vide che era vuoto e formava una specie di grotta rivestita di borraccina, nella quale apparve un eremita”.

Alberta Piroci Branciaroli